来源:《学位与研究生教育》 2018年第10期

摘要:转型社会中技术治理模式渗透至中国大学学科建设的制度构建及其运行机制,使一流学科建设带有显著的政府驱动特性。其核心制度逻辑是以行政动员、项目制及二者相互渗透为核心向路,形成以行政权力为轴心,以频繁性政策指令为驱动,以层级化项目为依托,以问责评估为合法性依据的一元化技术治理体系。一流学科建设的技术化治理实践存在着固有困境,即非对称性评价及“制度化”与“去制度化”的内在张力。必须以变革大学制度为基点,通过转变政府支配地位、建立对等性问责体系、完善内部治理结构,以及转变文化—认知基础为行动策略,实现一流学科建设制度的深层次变革。

“学科”和“建设”合二为一成为一个重要的政策概念,不仅体现了政治和经济话语向高等教育话语的延伸,亦折射出建设主体强烈的介入意愿。学科是高等教育系统最基本的学术组织和大学职能的具体承担者,以学科为基本单元从事科学探究已成为研究型大学的生活常态。2015年10月,“双一流”建设总体方案的提出,进一步强调了学科建设的战略地位,2017年9月,“双一流”建设高校和学科名单公布,三部委强调:此次遴选重在“建设”,能否成为一流还要看最终建设成效。理论上讲,基于对学科知识和组织的二维界定,学科建设一方面指涉知识体系的完善;另一方面指向组织要素及其整合度提升,这一概念隐含了一流学科建设具有多元化、模糊性及滞后性特征,从而使如何科学、合理地评价一流学科建设成效成为一大难题。然而可以确定:一流学科建设的制度逻辑会影响到其能否以及在多大程度上达到自我证明的目标。亦如纽鲍尔所言,“建设成效的实际效果取决于一个国家对于成效的理解是如何在政策议程中得以体现并立足”。因此,从理论上认识和反思中国一流学科建设的制度逻辑及其运行机制,是从根本上提升一流学科建设成效的基础。本文拟基于技术治理的视角,反思一流学科建设实践,探索一流学科建设制度变革。

一、理论分析视角:技术化治理及其实践应用

以改革开放为转折点,国家权力结构经历了由以全盘控制意识形态为特征的总体性支配权力向以释放基层活力为目标,赋予一定自主性的技术化治理权力转轨。渠敬东等学者在追溯改革30多年中央、地方政府和社会经济诸领域权力结构及其运行逻辑演变的基础上,提出“技术治理”的概念,以诠释政府管理的思维、手段趋向“技术化”的过程。这一转型包括两方面内容:一方面,中央政府在保持原有压力型体制的前提下,给予基层主体一定的自由行动空间,与此同时,将行政目标分解为若干可量化的表现指标(performance indicators)进行绩效考核,建立起目标明确和责任明晰的理性化管理模式,强化对地方政府的行政问责;另一方面,1994年,分税制改革大幅度削弱了地方财权,使财政收入再度集权化,大大提高了中央财政专项转移支付力度,“以项目管理和运作为核心的制度、法规、政策迅速发展”。政府通过管理和经营具有量化指标体系和工具理性特征的项目来推进经济社会各领域建设的运作方式得以兴起。

总之,技术治理就是政府部分地放弃垄断所有权力和资源的集权化统治方式,形成强化数量化和指标化等管理工具的治理模式。事实上,从总体性支配到技术化治理,政府并未真正退出社会诸领域,而是凭借自身强大的资源吸附能力与配置权力,吸取市场机制降低行政成本,通过多重技术手段治理社会。技术治理至少包括以下几层含义:其一,基于其主要由国家和政府管理实践提炼而来,故而其主体指向政府行为;其二,技术治理目标旨在激发基层主体的活力与潜力,提高行政绩效,其手段趋向专业化和理性化;其三,技术治理中的政府权力本身并未退去,亦未消减,而是以间接或隐形的方式,通过远端操控起支配作用;其四,技术治理的实质是在不改变固有体制前提下,政府通过局部调整以应对日趋复杂的社会问题。

与整个社会转轨一致,技术化治理当然地内嵌于中国特殊的高等教育管理体制中。历经多年实践,技术治理模式作为一种特殊“惯例”或曰“范式”,制度化为一种稳定的政府行为,即:治理中心由强调过程转向关注结果,治理手段由“规则—治理”转为“目标—治理”,侧重评估结果与产出。有学者将这一转轨称为“体制化的技术治理”,它对一流学科建设制度的形塑,表现为政府一方面通过频繁性政策指令和行政思维主导的评估框定学科建设的基本环境,决定一流学科建设基本形态;另一方面又通过混合体制形塑的项目制影响大学具体的建设细节,以更为间接或隐形的方式,通过专业化、理性化手段激发各类建设主体的积极性,应对日益复杂的学科建设问题。一流学科建设的技术化治理,不仅沿袭着总体性支配社会的计划逻辑,亦汲取了市场化运行中的竞争逻辑,形成一种混合体制和运行机制。在此制度框架下,政府与大学两大践行主体并非平等关系,政府有权力和能力介入和改变一流学科建设意图,大学及学科处于被动地位,在一流学科建设议程中鲜有话语权。

二、制度逻辑剖析:体制基石和运行机制的互嵌

那么,一流学科建设实践背后隐藏着何种制度逻辑?历史地看,中国高等教育发展主要受制于政府主导型建设,且每一项建设又都伴随重大政策的出台。政府主导、政策驱动,成为中国学科建设的典型模式。自1983 年全国高等教育工作会议第一次明确提出“重点学科建设”概念,学科建设步伐大大加快。纵观中国大学学科建设历程,政府通过发布文件、宣传动员、资源调动和奖惩并施等多种途径,形成了行政权力主导、行政层级序列、全要素整合的制度框架,其中,行政动员和项目制成为两大核心向路。

1.行政动员的政策工具:一流学科建设的体制基石

自上而下的行政动员首先通过政策并辅之以庞大投入加以驱动。继1983年重点学科建设提出,1987年国家教委组织全国第一次重点学科评选。经47个学科组203位专家评议,确定了107所高校416个重点学科点。2001年第二次重点学科评选,在12大学科门类中确定了182所高校的964个重点学科。自此,依照行政层级的分级建设基本秩序勾勒出来。20世纪90年代以来,政府先后启动“211工程”、“985工程”和“2011计划”,对学科(特别是重点学科)建设投入力度持续增强,仅211工程一期便集中在99所高校602个重点学科和2个高等教育公共服务体系建设项目上投入186.3亿元,各地方、各高校配套政策和经费额度紧随其后。当前的“双一流”建设,继2015年总体方案提出后,诸如《北京高等学校高精尖创新中心建设计划》《上海高校高峰高原学科建设计划》《浙江省教育厅关于开展一流学科遴选工作的通知》等各省市对接“双一流”的区域政策文本相继出台。总之,以频繁性政策和庞大投入力度为后盾,行政动员式“升级”作为一流学科建设表现形式得以持续强化。

与此同时,学科评估成为政府建构其自身认为正确的建设雏形的理性选择,框定出一流学科建设的总体框架。以1995年对数学、化学、力学、电工、计算机科学与技术5个一级学科试点评估为起点,2002年由高等学校与科研院所学位与研究生评估所、2006和2012年由教育部学位与研究生教育发展中心进行了三次全国一级学科评估。参评高校和学科点数显著增加,分别由2002年的229所和1366个增至2012年的391所和4235个。刚刚公布结果的第四轮学科评估,由于其和“双一流”实施细则和配套政策在时间上的“巧合”,更是产生了无一校敢不重视的“恐慌”心态。可见,虽然文件规定自愿参加,但由于政府集办学者和评价者于一身,已悄然地使评估具有了动员力和强制性。中国之一流学科建设的行政动员力,无论在时间跨度、政策频率、关注程度,抑或投入强度上均可见一斑。如此,一流学科建设便在强大的行政动员力的驱使下,统合了中央与地方、大学与院系、学科与教师、企业与社会等各层级、各主体的力量。

2.混合体制形塑的项目制:一流学科建设的运行机制

20世纪90年代以来,以分税制改革推进为前提,以创新驱动发展战略的提出为契机,政府在增加对大学经常性财政拨款的同时,亦越来越频繁地通过专项基金来启动和实施各类项目强化学科建设力度。“项目”原指在给定的资源和时间条件下,依照事务本身的内在逻辑,通过特定组织完成明确的预期目标(产品或服务)的一次性任务。项目制在一流学科建设中的广泛运用,已然形成了将政府、大学、教师等各类主体嵌套在内、全方位、大规模的运作框架,并决定着各利益相关者如何决策与行动。

可见,项目制已逐渐由原先“事本主义”的技术手段演化为中国学科建设的一种特殊治理体制、运转机制,甚至是一种思维方式。一流学科建设的项目制运作与国家技术治理中的项目制具有高度一致性。从申请到评审到验收全过程、各环节,无不渗透着政府的意图、权力的运作、利益的博弈。例如,在申请环节,《“高等学校创新能力提升计划”实施方案》明确要求“将是否进入 ESI 学科世界排名前 1%作为申报‘面向科学前沿的协同创新中心’的评审要求”;各类评审环节不仅是专家评审的结果,更有政治协商和公共选择等不确定因素,致使单个项目已远超工程学和管理学领域的“事本主义”特性,而是建构起了统合各利益主体的治理模式,即引发讨论与诟病的带有中国特色的项目制。

“项目制”旨在在不撼动既有官僚体制的前提下,国家通过政策引导、资金投入、系统实施,激发大学及其基层主体通过竞争实现建设成效最大化,同时保证政府意图的贯彻实施。相较于总体性支配社会下的“单位制”,“项目制”具有开放性、竞争性、动态性、非整体性、广泛动员性等特征,其中,竞争性又是其核心要义。具体而言,政府在特定领域从行政命令式直接管理过渡到带有市场竞争逻辑的间接式管理。当然,这一竞争逻辑作为权力设计的外生性产物,延续着集权的“条条”体制和自上而下的控制逻辑,并非完全自由的竞争。可见,项目制运行已塑造了以行政逻辑为主,市场逻辑为辅,双重体制混合的学科建设运行逻辑。作为资源的掌控者和分配者,政府掌握着一流学科建设议程的话语权。一流学科建设体现出典型的“科层为体,项目为用”。

在以项目投入为依托的一流学科建设中,一方面,作为“供给方”的政府设置的项目总量远低于作为“需求方”的大学、团队及教师的数量,形成供不应求的局面;另一方面,项目意味着获批者掌握配套资金,同时赢得了官方认可和荣誉,由此,通过政府理性设计的“竞争性市场”得以形成。在行政权力主导的一流学科建设场域中,基于分析重构的思维范式,政府将一流学科建设简化为人、财、物等要素,并以不同额度、类别、层次的项目进行投入,在竞争择优和精英主义原则的指导下,形成了自上而下的金字塔结构,国家级、省部级和校级重点学科构成的体系意味着获取建设资源的可能性和数量具有等级化特点。此外,诸如此类的层级性项目具有嵌入性,具体表现在:一方面,申请高一级别项目必须以既有低一级项目为基础,例如从校级向省级再向国家级重点学科的逐层升格;另一方面,大项目中往往嵌套多个小项目,如重大行业专项基金往往被分解为若干子课题。

三、建设实践反思:一流学科建设技术化治理的现实困境

政府驱动贯穿于中国大学学科建设全过程,使一流学科建设实践形成了以行政权力为主导,以频繁性政策为动力,以建设项目为载体,以学科评估为合理辩护的一元化技术治理体系。但“制度化”力量中隐藏着“去制度化”力量,有必要对一流学科建设实践进行反思。

1.技术治理的实践逻辑:一流学科建设成效的非对称性评价

所谓非对称性评价,指不同评价主体在价值选择、信息占有、标准制定、参与评议等方面拥有不对等的权力,致使特定主体在评价过程中占有绝对优势。在中国一流学科建设实践中,集中体现为行政权力主导的非对称评价。以教育部学位与研究生教育发展中心的一级学科评估为例,各类二级指标主要以政府投放的人才、基金、基地等项目为测评标准,一流学科建设中行政权力设置项目与行政思维评估项目不断循环的“自我证明”行动逻辑由此形成。加之,各类项目之间由于互相嵌入本身便具有累积放大效应,从而持续强化着政府“投入—评估—再投入—再评估”的一元化控制格局。

在非对称性评价中,政府虽隐匿至后台,但却仍不仅是资源的所有者和配置者,更垄断着建设成效评价的话语权,致使其他利益相关主体介入一流学科建设评价的能力大大削弱。观照“学科人”真实感受与体悟,以及其他主体广泛参与的评价实践都相对薄弱。这种评价实践还实现了自上而下的制度同构,大学在完成其建设任务过程中继续层层向下问责,呈现出行政对学术的非对称评价,具体表现为:痴迷于对学科和教师科研的量化考量,对学科的制度完善、能力构建、文化塑造,以及教师的职业成长、行为规范、社会责任等的评价更多流于形式。非对称性评价下的一流学科建设已然演化为以“项目”为诱饵,以“权力”为后盾的行动策略。

2.技术治理的现实冲突:“制度化”与“去制度化”的内在张力

诚然,技术治理形塑的学科建设制度有其积极效应,即通过行政权威及其理性设计的市场机制,简单直接地挑选出“重点”,表征学科水平的“卓越”,使其成为“优先激励”的对象。而今,“一流”(excellence)已然成为学术生活的神圣目标。在互动、冲突与博弈中,以大学和院系领导为首的诸多利益相关者不仅认识到一流学科建设的紧要性,更是投入到政府预设的一流学科建设轨道上,形成一种“制度化”力量。事实亦证明,在外部国际化、市场化,以及内部规模急剧扩张相互杂糅的环境下,高校的一流学科建设成效显著,在各类排行榜上突飞猛进,成就了一片学科“高原”。一言以蔽之,中国一流学科建设成效显著提升,正是大学、院系、学科点等建设主体的积极性、主动性在这一打破常规官僚体制运行的技术化治理实践中得以激发,并演化为一种建设模式。

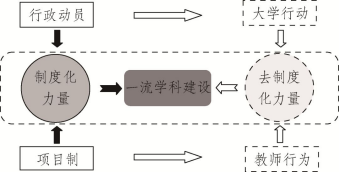

但其负面效应在于这一过程也形成了一种“去制度化”力量,抑制着各类建设主体的主动性和内生性实践,导致一流学科建设的低效率、离散性和虚拟化。所谓去制度化,即从制度化状态中退出,走向通过重复行动再生产、非再生产,或走向社会秩序的恶化即失序,简而言之,即制度弱化与消失的过程166。去制度化力量具体表现为信念和行为变迁的驱动力204。技术治理内在张力如图1所示,政府频繁性出台政策和实施项目,并与关键性资源紧密捆绑,促使大学及其教师成为主要的去制度化力量。就大学而言,关注焦点自然地落在如何进入、有多少学科进入名单,以及一旦入围后能获得多少支持,却鲜有关注“入围者”有多大可能以及如何建成真正的一流学科等根本性问题。高校教师则不得不围绕各类行政性评估指标起舞,形成一种个人作坊式小农生产模式,甚至衍生出“学术低能”“道德痞化”等糟糕表现,无法承担学科长远发展的使命,遑论公认一流学科的生成。

图1技术治理模式的内在张力

一流学科建设实践中制度化与去制度化的内在张力还伴随着“过分约束”和“过分期待”的双重叠加效应,所谓“过分约束”,即能否进入一流学科建设名单受诸多不确定因素的制约;所谓“过分期待”,即建设目标“高远”与建设行动“老套”的矛盾日趋尖锐。无论大学、院系抑或各学科点,虽然夸下海口,定下诱人目标,却仍以项目等级和经费多寡作为实现建设目标的发力点,走着“锦标赛制”的竞争及完成项目、获得行政认可的老路,其消极影响显露无遗:大学、各学科点及教师个体按照政府预设的技术化治理轨道塑造认知和选择行动,形成一种缺乏主体意识和自主行动的“象征性建设”。可见,面对中国众多学科在各类排行榜上的突飞猛进,我们不能盲目夸大技术化治理的优越性,面对一流学科建设实践存在的现实问题,亦不能忽视技术化治理本身的局限性,技术化治理的效用与其局限并非一个“零和游戏”,而是相互渗透。

四、制度重构路径:中国大学制度的深层次变革

1.一流学科建设制度逻辑的根源剖析

组织新制度理论在提出组织环境“两分法”的基础上,强调组织及个人行为方式受制于具有“合法性”要求的特定制度环境133-134,这为解读一流学科建设制度根源提供了分析框架。技术治理的产生和运作,作为制度环境的产物,是转型社会中大学制度的形塑结果。理查德·斯科特(W. Richard Scott)以一个包容性极强的视角提出:“制度包括为社会生活提供稳定性和意义的规制性、规范性和文化-认知性三个维度。”56学者冯仕政认为:国家运动需具备国家基础性权力与专断性权力失衡(规制性要素)、转型社会中国家的绩效合法性危机(规范性要素),及支撑国家运动的观念基础(文化—认知要素)三个条件。而植根于转型社会的中国大学制度具备了上述三个维度及三重条件。

第一,教育行政权力的行使是技术治理运行的规制性基础。在教育体制改革深化进程中,虽然政府不断扩大高校办学自主权,但过于强大的行政场域形成的体制惯性使行政权力在一流学科建设议程中占据压倒性优势,抑制着包括学术权力在内的基础性权力,致使大学在学科建设实践中缺乏应有的思维力和行动力。第二,追逐绩效合法性成为技术治理运行的规范性基础。社会转型期利益高度分化,政府行政命令式的直接控制和庞大的财政投入面临日益增强的合法性危机。当前,大学和学科国际竞争日趋激烈为政府重获合法性营造了外部环境,技术治理成为政府追求绩效合法性的理性选择。第三,政治论哲学担当了技术治理运行的观念基础。中国大学自诞生之日便担负着“救亡图存”的历史使命,这一工具理性而今成为国家介入科学发展和学科建设的文化—认知基础。政府一方面对一流学科建设框架进行一元化阐释,同时又在“构成—还原论”思维下对如何建设一流学科进行拆分后再解决。在政府看来,只要大学依其设计路线执行便能使一流学科建设“欣欣向荣”,结果当然未必如愿。正如阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)所言:“当代西方文明中得到最高发展的技巧之一便是拆零,把问题分解成尽可能小的部分。我们非常擅长此技,以至忘记将其重新组装。”

2.一流学科建设制度重构的路径探索

技术治理固有困境不断凸显,其制度根源在于植根于转型社会的大学制度,因此,大学制度的深层次变革,就成为提升一流学科建设成效的根本之道。

首先,转变政府在一流学科建设中的支配地位。虽然政府对一流学科建设的“规划”并非全无合理性,但学科成长作为知识演化和社会建构共同作用的结果,本质上是一个自为而非人为的过程。然而,在一流学科建设进程中,政府通过行政动员和项目制一直处于高度介入状态,原本应当成为建设主体的大学、学科及教师成为顺应政府意志的执行者。政府干预不仅使自身疲于应对学科建设实践中日益复杂的问题,且不断弱化着大学、学科及教师的践行能力,更糟糕的是,反而逼迫大学、教师等主体利用制度漏洞采取了诸多非理性行为,对一流学科建设起着副作用。因此,政府应持续“刀刃向内”的自我变革,从一流学科建设具体事务中退出,深入推进高等教育“管办评”分离,将其发力点集中于为一流学科建设提供良好的信息服务、有序的竞争秩序等方面。伯顿·克拉克提醒道:“快速前进的21世纪,由国家主导(state-led)复杂大学变革之路已不合时宜。”德鲁克·博克亦强调:“政府应扮演监督者而非评价者,鼓励大学在自我评价的基础上自我完善。”

其次,建立多维度、对等性问责体系。多元化社会中的学科发展不应也不能被特定利益主体视为垄断事业,不同利益相关者均有权对一流学科建设成效进行问责。绩效主导的时代,问责具有当然的合法性,但问责与专业自治并非完全对立关系,大学在一流学科建设实践中的“探路”过程能促进学习和创新而不是官僚化控制。因此,制度变革的基本走向是改变政府基于绩效合法性考虑而采取的单向度问责,引入市场竞争机制,推动第三方评估机制的建构,将更多利益相关者吸纳到一流学科建设议程中。竞争性资源配置的充分市场化能在很大程度上避免学科建设受单一主体的控制。“高等教育系统应该容许任何利害关系者对其施加影响,而不受其控制。”且政府之外的主体行使问责权时,亦要接受问责,建立一种对等的问责体系,使提高学科建设成效成为一种共享责任而非负担或压力。更重要的是,大学本身亦要主动提升学科建设能力和责任感,建立起基于价值理性的“承诺—履行”伦理契约,来取代基于经济理性的“投入—回报”交易哲学的自觉问责体系,真正实现以评促建。

再次,塑造彰显学科自治特性的内部治理结构。正如不同制度环境下的大学仍有内嵌的共性“基本价值和制度特征”,学科理应有其根本特性。康德“学科的一切都取决于真理性(学问的本质和第一位条件)”,“知性为自然立法”,“理性在‘真’的问题上不承认任何外在命令”等强硬宣言,鲜明表达了学科的根本特性。一言以蔽之,自治性是学科的根本属性。但现实地看,在大学内部治理中,行政化蔓延如一头猛兽,正无情地吞噬着基层学术主体投入一流学科建设的热情。因而,构建彰显学科自治特性的内部治理结构是一流学科建设制度重构的内核。这一方面有赖于通过制度设计彰显学术权力的应有地位和权威,例如基于校、院(系)的学术管理重心下移,赋予基层学术主体更多的正式组织权力,特别是享有在一流学科建设中的话语权;另一方面通过价值引领、环境塑造、文化养成等多重途径持续提升大学教师群体的职业道德、责任意识、行为规范等,从而使“学科人”不仅有资格,更有能力对技术化治理的实践困境加以反思,并进行纠正。

最后,转变一流学科建设的文化—认知基础。变革国家本位的单一向度的一流学科建设成效观,形成多元化和整体性的文化共识,是深层次制度变革得以发生的根本保障。在多元化和整体性文化共识中,建设和评价主体不再集于政府一身,大学及其内部的学科会主动承担起接受问责的职责。学科建设成效实质性改进成为各层面的关注对象,而不再是人才引进、项目平台、实验条件、政策供给等孤立散点的堆积。在这一崭新的学科建设文化—认知基础上,对一流学科建设成效的判定是利益相关者基于信任进行协商与合作的产物,一流学科建设的程序和过程是大学基于理性判断和契约责任主动选择的产物,一流学科建设成效的判定具有动态与发展性,而非静态与终结性。当这种多元和整体性文化成为共识并内化为各主体的认识图谱时,才能避免一流学科建设陷入“新瓶装旧酒”或“换汤不换药”的窠臼,一流学科建设成效方能得到实质性提升。

(作者:朱冰莹,南京农业大学人文与社会发展学院讲师,美国俄克拉荷马大学访问学者;董维春,南京农业大学副校长,公共管理学院教授)