来源:《中国高教研究》 2024年第8期

摘要:制度化的高等教育研究起源于20世纪60年代的美国,其中马丁·特罗和伯顿·克拉克作为开创者作出了独特的贡献。20世纪80年代以来,新自由主义的崛起、全球化的发展、技术的膨胀成为高等教育系统的突出特征,高等教育研究需要对这些发展及其效应进行深入分析。在新的时代背景下,高等教育系统自身面临新的挑战,这主要包括毕业生的结果与机会公平、大学生就业、高等教育的社会价值以及如何促进更加多元的声音和主题等方面。随着东亚高等教育体系的崛起,世界高等教育格局正在发生重大变迁,世界各国需要增进彼此的理解,通过他者思考以理解自身的高等教育体系和世界高等教育体系是必不可少的。

关键词:高等教育研究;多样性;人力资本

我知道每个人都对教育研究有着独特的理解和独到的见解,我们所有人都可以从中学习。我也知道,作为一个西方人,我在中国一如既往地有很多东西要学。中国的教育比世界其他地方强,北京大学在世界高等教育领域处于领先地位。

一、通过他者思考

思考我们共同面临的问题是有益的。我还发现跨文化对话令人振奋。通过走出西方,我发现我可以对我来自的西方高等教育有不同的看法。我的学术生涯建立在对我所属的英语传统的批判之上,尤其是新自由主义、新殖民主义和单一文化造成的局限性,这些局限性是我们主流政治哲学和教育思想的特征。作为一名学者,我的职责是批判性地与他人合作,以改善社会和世界。这就提出了一个问题:“批判的基础是什么?”我认为这是双重的。

第一,关爱整个世界。世界没有边界,既有共性又有多样性,也就是中国人所说的“和而不同”。第二,发展多元视角。我试图从其他角度理解我的社会,我利用自己对其他社会和教育模式(如北欧、法国或中国)的不完美理解,作为反思英国、美国、澳大利亚的参照体系。我把这种基于比较的批评称为“通过他者思考”。它帮助我们避免将自己的传统视为正常的或不可避免的,并改善跨境关系。

许多中国学者在去西方时也会采取通过他者思考的方式。我知道,比较高等教育在中国是一个甚为发达的研究领域,中国学者对美国高等教育、德国高等教育、法国高等教育、英国高等教育乃至一些发展中国家的高等教育系统都有深入的研究。这种对他国的研究也在一定程度上有助于中国认识自身的高等教育系统。类似地,我希望更多地了解中国的高等教育,以此作为理解世界各地高等教育的反思基础,也作为批判西方传统的反思基础。我对中国不同甚至更好的价值观和做法很感兴趣。有时我可能对西方传统过于消极,而对中国传统过于积极。如果是这样,也许你们可以纠正我。

二、什么是高等教育研究

什么是高等教育研究?我自己30年的学术生涯都是在高等教育研究领域度过的。我对高等教育及其相关现象的理论化和历史解释很感兴趣。我研究社会理论和政治经济学,也研究哲学概念。我还在高等教育领域进行了连续的实证项目,进行了大约1000次半结构化访谈,研究了许多政策文件。开始的时候,我研究澳大利亚的国家政策、系统组织、财政状况、大学治理和管理以及高等教育史,对正统的教育经济学进行了批判。随后,我开始研究高等教育和知识的全球化、国际学生流动和其他跨境关系、东亚高等教育、全球科学以及高等教育对公共产品的贡献。我还发展了高等教育作为学生自我塑造(self formation)的理论。

高等教育研究是一个研究领域,而不是一门学科或子学科。它具有学科的某些特征,如领域特定期刊和明确的学术团体,但没有一致认可的认识论边界或标准方法,并且在遴选下一代研究者时仅部分地自我再生产。它类似于社会科学当中其他以实践为导向的研究,如公共卫生。它以高等教育机构、系统和整个世界高等教育中的问题和难题为框架,也包括相关的活动,如科学。它的认识论和方法论是多元的,由所要解决的具体问题决定。高等教育研究的许多著述源于心理学或社会学,经济学、政治学和政策研究也占有一席之地。它与管理和商业研究、科学计量学、教育学以及通信和信息技术有交叉重叠之处。

高等教育研究中的很多成果是我们所阅读不到的,这些研究是为政府、大学或公司而设计的,不属于学术交流。我们称之为“机构研究”。然而,也有学术研究。学术研究之所以存在,是因为高等教育在政策、社会和经济中很重要,它激发好奇心,引发解释和理论化。这些见解进入了现实世界,就像马丁·特罗(Martin Trow)对大众化的有影响力的理论一样。在我看来,这个领域在理论上还不够发达。我们对推动高等教育和知识发展的规律和因果因素了解不够,但我们已经着手做这些工作。

高等教育研究从不远离实践领域,但正如所有社会科学一样,研究与实践之间的联系从来都不够紧密。它需要双方都有机敏的操作者,相互理解——能提出好问题的政策制定者和会倾听的学者或者是能提出好问题的学者和会倾听的政策制定者。

三、高等教育研究的起源

高等教育研究这一学术领域的现代起源与大学的大多数方面一样,发端于美国。具体来说,发端于20世纪60年代和70年代的加州大学。当时有3位学者发展了一种新的高等教育思维方式:克拉克·克尔(Clark Kerr)、马丁·特罗和伯顿·克拉克(Burton Clark)。

克拉克·克尔是一位大学校长,他专注于大型综合研究型大学的内部动态。他的“多元大学”(Multiversity)强调多样性:大学宗旨、规范、愿景、利益、团体、利益相关者、议程的多样性,他还规划了大学研究的国家体系。马丁·特罗是一位社会学家,他将高等教育置于社会发展的大背景下。他的《从精英到大众高等教育的转变中的问题》(Problems in the transition from elite to mass higher education)解释了大众化如何将高等教育分为三种教育:选拔性精英培养、中层大众职业准备、全民参与。他认为高等教育的增长不是由经济对技能的需求决定的,它是由家庭对机会的需求驱动的,扩张的过程永无止境。事实证明特罗是正确的。

伯顿·克拉克是一位研究大学组织的社会学家。他还是一位比较教育学者,研究过欧洲、日本和苏联。他首先关注的是高等教育的内在核心——学习和研究,他还潜心研究知识,这将教学和研究结合在一起。他强调了自下而上的学生的力量,这也反映了他所处的时代。他著名的三角模型将“学术寡头”定位为高等教育系统协调的三种模式之一。他还将市场协调描述为自下而上的、与国家主导的协调相反,后来当新自由主义政府开始使用市场竞争来管理系统时,国家主导的协调就过时了。

马丁·特罗和克拉克·克尔的主要贡献在于此。他们开创了高等教育研究。他们认为高等教育是一个独特的研究领域,其动态无法用为其他领域开发的理论和方法详尽解释。高等教育有自己的动态。我们仍在探索这些动态,同时应对不了解该领域的政策构建。正如克拉克所说:“根据商业公司与大学的相似程度来评估它们没有多大意义,根据经济系统与高等教育系统的相似程度来评估它们也没有多大意义。反过来做也没有意义。”

在谈到高等教育特有的特征时,克拉克强调了知识,他认为知识是高等教育独有特征的来源,如其形式和内容的不断多样化。这是一个重要的见解。知识无法使用既定工具进行明确定义。它是粒子和波,是个体和集体,是关系,不是传统意义上的商品,难以定义,但对大学组织至关重要。知识塑造了学术身份和行为,它是动态的、变化的和倍增的。

高等教育的另一个特点是,其经济动力和制造业、银行业或政府的动力不一样。不假思索地将传统经济学应用于高等教育会导致问题。人力资本理论无法捕捉学生个人成长的动态。地位和位置商品(status and positional goods)在大学中发挥着巨大作用;在精英大学中,地位比收入更能推动机构行为。知识不受经济稀缺性的影响。高等教育场域中的市场生产服从于政治和学术标准。正如学习理论已经发展成为心理学的一个独特分支一样,高等教育需要自己的教育经济学。我们在这方面的发展还不是很深入。我们在制定高等教育方面进展缓慢。

四、自克拉克·克尔、马丁·特罗和伯顿·克拉克以来的变化

自高等教育研究建立以来,高等教育本身在世界各地不断发展和大幅扩张,产生了新的研究问题。特罗撰写他的开创性论文时,全世界有3700万名大学生,而中国只有19.4万名。只有美国一个国家有一半的人口接受过高等教育。2022年,全世界有2.54亿名大学生,其中5400万名在中国,70个国家有一半的年轻人接受过高等教育。很快,全世界劳动力市场上每4个人中就有一个人拥有高等教育学位。2022年,将有超过300万篇新研究论文进入英语全球科学体系,其中4/5的论文作者在大学工作,而且更多的知识正在以其他语言产生。全世界至少有3000所研究密集型大学,60多个国家培养自己的博士研究生,从而拥有一个可以自我复制的科学体系。

继克拉克·克尔、马丁·特罗和伯顿·克拉克之后,从20世纪80年代中期开始,我们看到新自由主义政策在许多国家扎根,将大学视为企业,进而导致了大学内部的绩效管理和质量保证。1990年后,互联网、旅行费用的降低和英语文化的全球化发展了全球科学,加速了各国高等教育的人员流动,增加了跨境伙伴关系,加速了美国大学模式的传播。技术通过在线教育继续影响高等教育,包括后来的AI也影响着高等教育,但尚未从根本上取代现有范式。高等教育也在全球范围内变得多极化。非西方体系开始聚集力量。不仅是中国,韩国、新加坡、印度、伊朗、巴西和许多其他非西方国家现在也拥有庞大且快速发展的科学和大学。高等教育研究领域如何应对高等教育的这种多方面转变?

五、高等教育研究的特点

简而言之,高等教育研究落后于现实世界的发展:对西方世界国际化的关注往往是应对全球化的反应,学术领域仍然以英语为主导,几乎没有多极化特征,更不用说多语言了,关于技术的学术讨论与学习和教学的主流工作脱节。我们缺乏一个涵盖所有语言、所有工作的高等教育研究概述。我们只有英语全球文献。该领域的最杰出记录者和分析家是英国学者马尔科姆·泰特(Malcolm Tight)。

泰特的多项研究发现:①2010年,在15个主要期刊上发表的567篇文章中,最大的内容类别是课程设计、学生体验和学术工作,其次是系统政策和机构管理。在泰特的分类中,课程设计类别占比很高,为31%,因为它包括技术、评估和研究生教育。学习和教学仅占4%,这是不正常的。在泰勒看来,学生学习和教学在文献中是一个很大的类别。②在567篇文章中,40%的作者来自教育类的院系,10%来自学术发展单位(academic development unit),19%来自商业或行政管理领域,17% 来自其他社会科学领域,11%来自科学、工程或医学类的院系。③最常用的方法是问卷调查法,占所有论文的44%,其次是文档分析法(占26%)和研究访谈法(占21%)。只有4%的论文使用了概念分析法。④在2004年早些时候的一项关于该领域理论应用的研究(对406篇文章进行分析)中,泰特发现大多数文章没有明确的理论观点,教育系的作者使用理论的次数少于社会科学系的作者,理论化程度最低的内容类别是学生体验研究和高等教育质量研究。我认为这些结果仍然正确。⑤2008年的一篇关于引用模式的论文发现,研究人员聚集在两类:一类研究国家政策和大学管理;另一类研究教与学、课程设计和学生。⑥泰特还发现,2014年高等教育研究领域分为两个不同的领域,一个是针对美国本土的领域,另一个是针对世界其他地区的领域,后者更加开放。“美国期刊不仅以美国作者为主,而且主要引用美国的文章、书籍、章节和其他出版物。相比之下,非美国期刊的作者和引用范围则更为广泛”,包括美国作品。

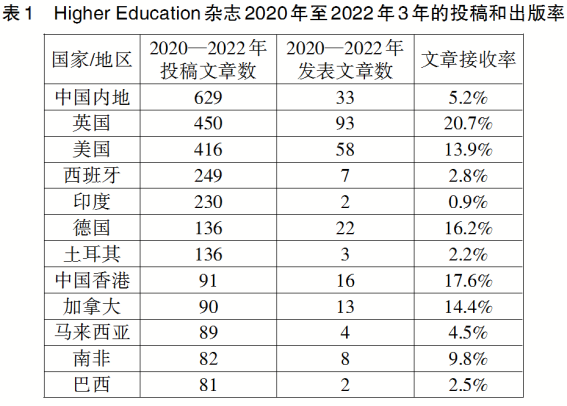

泰特的大部分作品发表以来,该领域作者的国籍发生了巨大变化。中国学者参与全球对话的数量惊人,从《高等教育》(Higher Education)杂志2020年至2022年3年的投稿和出版率可见一斑。(见表1)

我没有关于内容方面最新模式的数据。但我确信,在过去十年中,有关跨境学生流动的论文比例有所增长,自2020年以来,有关高等教育和新冠疫情的文章数量激增,有关在线教育的工作显著增加。自2022年以来,与高等教育中的大型语言模型相关的文章数量又出现了激增。这一讨论才刚刚开始,并将成为一个大的研究方向,与学习和教学、研究和知识以及管理相关联。

六、高等教育面临的主要挑战

这些研究趋势反映了高等教育所处大环境的变化。作为一个主要以应用为主的领域,高等教育倾向于反映和响应现实。但许多这类研究中存在大量重复。大多数研究涉及熟悉的问题和熟悉的答案,只不过是在本土研究语境中。它告诉我们的东西很少,我们不知道是什么关系在塑造和推动高等教育和知识。在这表面之下,是高等教育面临的关键挑战,高等教育研究尚未有效解决这些挑战。这些挑战不是克拉克·克尔、马丁·特罗和伯顿·克拉克所经历的。

关于高等教育的主流叙事变得非常简单。高等教育不再像克尔所说的那样被视为能对学生和社会作出多重贡献的源泉,而是更倾向于被狭义地理解为学生投资自身人力资本、通往职业道路的安格鲁式的、个人主义的和工具性的术语。从这些个人主义的角度来看,所有学生所受的教育,加在一起,有望带来国家经济繁荣和社会机会平等。此外,在人力资本叙事中,毕业生成果的主要决定因素是所受的教育,尽管家庭背景往往更为重要。这种对高等教育能做什么的有限看法,以及对其通常在做什么的不准确描述,产生了4个不同的问题。

(一)毕业生结果和机会平等

高等教育无法满足人们的期望,由此产生了不满情绪。随着高等教育的大规模扩张,高等教育不再是所有人获得专业工作的途径。高等教育无法强行撬开社会机会的基本结构。我们可以让更多的人获得大学学位所带来的社会区隔(social distinction),高等教育在分配地位和区分人群方面非常有效,但我们无法增加职业岗位的数量。因此,拥有学位的人发现自己在职业等级上的地位越来越低。与此同时,没有学位的人被推到更低的位置,成为二等公民。此外,顶尖大学的竞争更加激烈,那些拥有先发优势的人成为赢家。来自贫困家庭的优秀学生更难获得成为精英的机会。我们都知道这一点。我们几乎没有能力去改变它。高等教育擅长促进社会分化,不太擅长促进社会包容,更不擅长促进社会平等。我认为所有这些都在积累怨恨,这将削弱对高等教育的支持。

在高等教育研究中,我们几乎所有的研究都是关于精英高等教育机构的,但大多数学生并不在这些机构。我的一位博士生谢雨杉正在研究中国较低层次院校的学生。在高等教育中,学生可以通过沉浸在知识中来发展他们的能动性和个人能力,即使在另一端并没有高薪的工作。但人们在评判高等教育时,主要看的仍是其人力资本价值。谢雨杉研究中的学生视自己为平庸机构中的平庸学生,缺乏动力。少数人努力学习,获得了教育收益,这些人中的少数人又升入更高层次。这种高等教育如何才能对这些学生有意义,如何才能促进他们的成长,同时又能为社会和世界作出贡献?这是需要思考的问题。

(二)就业能力和高等教育

高等教育的古老内在教育功能(即通过沉浸于学科知识中,为学生提供文化准备,使他们成为自主的人)与政策和公众对职业的直接期望之间的矛盾日益加深。这在英语国家是一个特殊问题,因为那里的人力资本叙事很强烈,但在其他地方也是一个问题。在一些国家,高等教育被直截了当地期望培养“已经为就业做好准备的毕业生”。

我们的调查和访谈表明,学生抱着多种目的进入大学。他们希望个人发展,沉浸在学科知识中,他们希望找到令人满意的工作。这不是非此即彼的问题。但从“已经为就业做好准备的毕业生”的角度来看,任何不能让毕业生直接就业的东西都是浪费。这意味着大学的悠久传统是浪费的。我想,你们这样就可以看到问题所在。如果一个新自由主义政府明天着手设计一个专注于可就业的毕业生的新高等教育体系,我们可以肯定它不会使用文化培养、学术知识、院系、教授和教学/研究关系等概念。就业能力的目标正以相当大的道德权威嵌入大众高等教育中。但工作和教育是不同的,高等教育在直接为工作做准备方面不是很有效,它不能创造就业机会,关于就业能力的颂歌阻碍了其核心教育使命,即通过沉浸在知识中培养学生。同样,这些都是我们无法实现的期望。

(三)社会价值

过分强调高等教育的个人经济利益掩盖了大学在社会化中的作用。毕业生应该把什么价值观带入社会?我们希望他们将什么视为自己的责任和他们对集体利益、国家社会和世界的贡献?如大学在为应对气候自然紧急情况的生存挑战做好准备方面发挥了什么作用?应对这场危机需要哪些新的社会规范和行为?人力资本叙事和精英大学之间的声望竞争无法回答这个问题。这是高等教育研究应该解决的问题。

(四)和而不同

人力资本理论的高度个人主义是西方特别是英语国家所创造的。我们生活在一个多极化的高等教育世界,但英语国家的新自由主义仍然对塑造该领域的假设和实践有着不恰当的影响,如继续坚持体现英语国家模式的、具有操纵性的QS排名和泰晤士高等教育排名。中国的大学对排名有一些拒绝的声音和行动,但还不够。高等教育研究期刊的内容仍然主要受西方英语国家产生的研究问题和议题的影响。我们还没有远离克拉克·克尔、马丁·特罗和伯顿·克拉克。该领域何时才能凸显出更丰富、更多样化的思想、价值观、理论和方法?多元的声音和主题(如来自中国的声音和主题)对高等教育研究的振兴有着不同寻常的意义,可以让每个人都向前迈进。

【作者:Simon Marginson,牛津大学教育系教授、全球高等教育研究中心创始主任】

(北京大学教育学院沈文钦、王嘉璐译)